わたしのこころの見立てかた その2(ケセラセラvol.106)

医療法人和楽会 横浜クリニック 院長 樋山光教

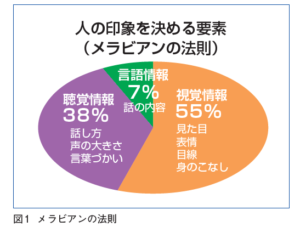

さて前回から引き続き、「関与しながらの観察」に関したお話をしたいと思います。人の好意や反感など感情的な印象の決定要素を数値化したものとして『メラビアンの法則』というものがあります。(図1)

例えば、おざなりに「期待している」と言われた時のことを考えてみてください。「人がコミュニケーションにおいて何を信じるか」ということです。「話の内容」=言語情報は驚くべきことに、いや当然のことでしょうか7%に過ぎません。それよりも「話し方、声の大きさ・トーン、言葉使い」などの聴覚情報が38%、さらに「見た目、表情、目線、身のこなし」といった視覚情報で55%決まるという研究結果が出ています。見方を変えて場面別に考えると、メールだけだと僅か7%しか手がかりがなくなることになります。これでは細かなニュアンスの情報が削げ落ちるため、心理的な行き違いが大きな確執に繋がることになりかねません。電話なら45%になりますが、それでも対面して生身で会うのとはやはり倍以上の大きな差が生じると思われます。電話診療がなかなか対面診療の代わりになりにくい理由となります。少しニュアンスは違いますが、ある意味「百聞は一見に如かず」です。人は話すスピードの5~7倍速く「聞く」処理ができると言われるので、その間に非言語的情報をあれこれ受け取って'行間'を感じていると言えます。これは治療場面でも医師-患者間で相互的に行われていると考えられます。

仮に同じ内容の大切なことを伝える場合でも、話し手がただ原稿を見ながら棒読みしたり、つかえながらたどたどしく読んだりしているのと、本当に自分のものとして、その内容の大切さを切々と聴き手に訴えるのとでは、メッセージとして伝わってくるものがどれほど違うかは、日本とドイツの違いなど、最近の政治情勢を見なくても明らかだと思われます。

少し話は逸れますが、認知症という言語的交流が難しくなった人に対する科学的介護の方法として、『ユマニチュード』というやり方があります。これはフランス人の体育学の専門家、イヴ・ジネストとロゼット・マレスコッティが考案したケア技法です。視線を同じ高さにする(視覚情報)、ゆっくりと穏やかに話しかける(聴覚情報)、包み込むような接触(触覚情報)、そして起立を促すといった4つの柱で接していくと、患者さんは一人の人間として尊重されていると感じ、不安・恐怖・怒りが収まり、興奮していた人も穏やかになるというものです。つまり言語情報が使いにくくなった人でも、非言語情報を介して伝えることができることを示しており、身体接触など一般の精神科医療にそのまま応用できるものではありませんが、言葉を越えたコミュニケーションの取り方として、示唆に富んだものと言えます。

・共感

次の心構えとして、「共感」を上げたいと思います。ブルース・リーが名作『燃えよドラゴン』の中で、弟子の少年に「考えるな、感じろ」と教えていますが、これはカンフーの極意であると言われています。京都大学の杉原先生によれば、この言葉はまた「共感」の

極意でもあるというのです。「共感」は常に「受容」とセットで実践されると言います。杉原先生の意図を完全には表現しきれていないかもしれませんが、「相手をありのままに価値判断せずに感じ、真摯に思いを受け取る」ことが大切なことと説いています。相手の性別、年齢、職業、経済状況、家族状況、生育歴、教育歴、既往歴・併存症、嗜癖、趣味、性格傾向、人種、疾患などなどで、ある種の平均的なイメージはあります。しかしお話をお伺いするときには、それらとは一旦離れ、悩みをもってこられた一人の人間として「ありのままに価値判断せず感じ、真摯に思いを受け取る」ようにすると、その属性とは別の、その人の真の姿を垣間見ることができ、診断やその後の治療に役立つことが多々あるように思われます。

さらに一歩進んで、相手の感情をなぞる(「それは辛かったですね」)とか、相手のトーンに合わせて相槌を打ったり、頷いたりすることは、それらがすでに治療的になっていると思われます。

では今回もこの辺でまた一区切りにしたいと思います。

参考文献

・こころのとらえ方に役立ついくつかのこと 樋山光教 聖路加看護学雑誌 2019;22(2)

・Silent Messages Albert Mehrabian 1981

・感情の「みかた」 堀越 勝いきいき出版 2015

・プロカウンセラーの共感の技術 杉原保史 創元社 2017