ちょこっさくっさらっと、認知療法(ケセラセラ2025年4月号 vol.134)

医療法人和楽会 横浜クリニック

院長 境洋二郎

うつ病や不安症の治療で、認知療法や認知行動療法が多く用いられていますが、ここでは認知の再構成について考えてみたいと思います。

人それぞれ、それまで生きてきた様々な経験の中で、物事の捉え方の癖・傾向があります。同じ状況に接しても、人によって感情、身体症状、行動の反応は異なります。その反応は、状況をどう捉え考えたか(自動思考・認知)に影響を受けます。長年の経験の中で、その状況を瞬時に判断しているもので、普段はその癖や傾向に気付いてないかもしれません。

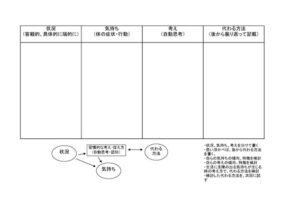

自らの捉え方の癖に気付いて、生活しやすいような柔軟で多様な捉え方を取り入れるのに、色々細かなやり方はありますが、下図のように簡単なコラムを作って行う方法を紹介します。日々の生活で、気持ちが動いた場面などを振り返り、まずその時の状況、気持ち、その状況をどう考えたかの3つの欄に日記のように記録して行きます。記載時に注意することは、状況の欄には客観的事実を具体的に端的に記し、気持ちと考えとを分けることです。

例えば、「職場で上司Aさんから、今行っている作業のまとめを明日の会議で発表するように言われた」場面を考えます。ある人は、コラムの状況の欄に、「厳しい上司Aさんから、進んでない作業を明日の会議で発表させられ、恥をかいて、怒られるだろう」、気持ち・身体反応の欄に「不安、焦り、頭痛、ドキドキ」と記載しました。これには、それまでの関係性や経験が影響していると思われますが、状況の中に、本人の考えが複数混ざっています。誰が見ても分かる客観的事実は、「上司Aさんから、作業のまとめを明日の会議で発表するように言われた」ことだけですが、「上司Aさんは厳しい」、「作業が進んでない」、「恥をかく」、「怒られるだろう」という自らの考えを、瞬時に事実と結びつけています。これらは考え(自動思考)の欄に記録し、状況と考えを分けることが重要です。状況、気持ち、考えを分けて記載し、いくつもの出来事で記録を溜めていくと、自らの気持ちや考えの傾向・特徴がつかめてきます。

状況に対して瞬時に考えた内容を後から振り返り、代わる別の捉え方が出来ないか、他の人ならどう捉えるかなど、捉え方の善し悪しでなく、多様で柔軟な捉え方の可能性を考え、実際にはすぐに自分では考えられないような方法でも記載してみます。生活に支障が出るような気持ちや身体症状や行動が生じる場面で、取り入れられる代わる考え方を検討していきます。考え方が良い悪いと判断するのでなく、生活しやすいように、やりたい活動が出来るのに役立つように検討することが大事です。代わる方法のレパートリーが増えていけば、実際の生活の中で、瞬時に考えたことを、最初は意識的に様々な捉え方を取り入れてみると良いでしょう。記録を重ね、気持ちや考え方の傾向が分かってくると、その場で記録しなくても、今の客観的状況と、自らの考えを分け、代わる捉え方を取り入れることも出来るようになります。更に繰り返していくと、意識しなくても、捉え方が柔軟で多様になり、生活しやすくなるのでないでしょうか。